Medizinischer Fortschritt ist wichtig - Tierversuche sind der falsche Weg!

Frühjahr 1929. Der junge Assistenzarzt Werner Forßmann arbeitete unter Sanitätsrat Richard Schneider in der chirurgischen Abteilung des Auguste-Viktoria-Heims in Eberswalde.

Schon während des Studiums war ihm die Ungenauigkeit und Unsicherheit der Herzdiagnostik aufgefallen. Perkussion, Auskultation, Röntgenuntersuchung und EKG (Elektrokardiogramm) waren die Standardmethoden, wovon Perkussion und Auskultation so weitgehend von den Sinnesorganen der jeweiligen Untersucher abhingen, dass sie einer subjektiven Deutung viel zu großen Spielraum ließen. Immer wieder erlebte Forßmann, „dass unsere klinischen Diagnosen in einem nicht vertretbaren Maße von dem abwichen, was der Pathologe auf dem Obduktionstisch demonstrierte.“ Das war besonders für diejenigen schmerzlich, denen eine rationelle Herzchirurgie vorschwebte. (1)

Denn wenn, wie sein Zeitgenosse Geheimrat Ferdinand Sauerbruch es einmal ausgedrückt hat, die Chirurgie die Heilmethode ist, die mechanisch angreifbare Krankheitszustände mit mechanischen Mitteln beseitigt, lag es auf der Hand, dass dieser Schritt gegangen werden musste! (1)

Forßmann: „Ich glaubte, dass das Problem gelöst werden könnte, wenn man einen Weg fände, auf dem man gefahrlos in das Herz eindringen konnte, ohne die komplizierten Druckverhältnisse im Thorax zu stören, ohne vegetative Reflexbahnen anzutasten und ohne wichtige Lebensfunktionen durch eine Narkose zu verändern.“ (1)

Seit über 70 Jahren war diesen Fragestellungen schon in Tierexperimenten nachgegangen worden. Forßmann hatte während seines Studiums alte Abbildungen der Arbeiten von Claude Bernard, Chaveau und Marey gesehen, ihm erschien aber der bei den Tierversuchen verwendete Zugang über die große Halsvene oder auch die oberflächlichen Halsvenen als ungeeignet. Er wählte wegen des gradlinigen Verlaufs, der geringeren Komplikationen und der Anordnung der Klappen den Zugang über die Venen in der Ellenbeuge. (1)

Im Frühsommer 1929 trug Forßmann Sanitätsrat Schneider seinen Plan vor und erbat dessen Zustimmung zur Ausführung des Experiments. Schneider lehnte ab, nicht weil er den Plan für schlecht hielt, im Gegenteil! Er hielt den Plan für gut und richtig, traute sich aber nicht, Experimente an seinem kleinen Hause durchzuführen, die nicht an großen Kliniken erprobt waren. Der von Forßmann vorgeschlagene Selbstversuch wurde ihm ebenfalls verboten. Forßmann war aber so besessen von seinem Plan, dass er beschloss, diesen Selbstversuch heimlich durchzuführen.

Schwester Gerda Ditzen, die sich bereit erklärt hatte, den Versuch bei sich durchführen zu lassen, wurde im letzten Moment von Forßmann „übertölpelt“ und musste zusehen, wie er sich den Katheter selbst legte, für sie waren nur kleine Hilfsleistungen vorgesehen.

Forßmann schob einen Ureteren-Katheter durch seine eigene freigelegte Ellenbogenvene, erreichte unter Röntgenkontrolle bei 30 cm seinen Oberarmkopf, schob den Katheter bis zur 60 cm-Marke weiter und „jetzt zeigte der Spiegel den Katheter im Herzen und mit seiner Spitze im rechten Ventrikel, genau wie ich es mir vorgestellt hatte.“ (1)

Sanitätsrat Schneider warf Forßmann anschließend Wortbruch und Vertrauensmissbrauch vor, wurde aber durch die Röntgenfilme überzeugt und gratulierte Forßmann mit den Worten: „Sie haben etwas ganz Großes entdeckt!“ Am 5. November 1929 erschien Forßmanns Arbeit „Über die Sondierung des rechten Herzens“ in der „Klinischen Wochenschrift“.

1956 erhielt Werner Forßmann den Nobelpreis für Medizin. In einem Radio-Interview aus diesem Jahr berichtete er, dass er selbst auf vorausgehende Tierversuche verzichtet hat, um die Ungefährlichkeit dieser Methode am Menschen zu beweisen! (2) Die später von ihm durchgeführten Tierversuche zeigten, dass Tiere (Kaninchen und Hunde) die Kontrastmittelgabe „gar nicht so gut“ vertragen wie der Mensch. Forßmann hätte den Selbstversuch nicht gewagt, wenn er die Tierversuche vorangestellt hätte.

Jahre später erfuhr Werner Forßmann von Prof. Dr. Hans Schadewaldt von einer Veröffentlichung von H. Stürzbecher mit dem Titel „Die Cholera, Dieffenbach und Catheterisierung des Herzens 1831“ (Deutsch. Med. Journal 1971; 22: 470-471). Demnach hatte jemand vor ihm bereits einen Herzkatheter gelegt. Johann Friedrich Dieffenbach hatte einen Katheter über eine Arterie in das linke Herz eingeführt, um bei einem sterbenden Cholerakranken durch mechanische Reize die Herztätigkeit anzufachen. (1)

3.9.2019

Katharina Feuerlein, Ärztin

Quellen

(1) Forßmann, Werner: Selbstversuch - Erinnerungen eines Chirurgen. Verlag Dr. Köster Berlin, 4. Auflage 2009; S. 99 -115

(2) SWR2: Selbstversuche in der Naturwissenschaft und Medizin, 8.8.2017

Die Geschichte des Herzschrittmachers zeigt beispielhaft, wie Fortschritt in der Medizin zustande kommt. Am Anfang steht die Not eines Arztes, der Wunsch nach besseren diagnostischen oder therapeutischen Möglichkeiten, vielleicht auch nur einfache Neugier. Dann fehlen noch die entsprechende Technik und das Genie der Ingenieure, die diese Technik beherrschen.

Im Fall des Herzschrittmachers kam noch ein weiteres Problem hinzu: das Herz galt Jahrhunderte lang als Sitz der Seele, und der Stillstand des Herzens bedeutete das Ende des Lebens. Wer versuchte, hier einzugreifen, machte sich des Frevels schuldig.

Die Pioniere

Diese Denkweise bekommt auch der australische Anästhesist Mark C. Lidwell zu spüren. 1926 erweckt er ein totgeborenes Kind durch elektrische Stimulation des Herzens zum Leben. Aufgrund von massiven Anschuldigungen führt er keine weiteren Experimente an Menschen durch.

1930 konstruiert der New Yorker Kardiologe Alfred Hyman einen 7,2 kg schweren Apparat zur künstlichen Elektrostimulation des Herzens. Kommt es zu einem Herzstillstand, wird eine Nadel durch die Brust in den rechten Vorhof gestochen. Mit Hilfe eines geringen elektrischen Stroms wird das Herz wieder in Gang gebracht. Die Frequenz der elektrischen Impulse pro Minute können dabei gesteuert werden. Nichts anderes macht der natürliche Taktgeber im Herzen, der Sinusknoten. Er sendet winzige elektrische Impulse an den Herzmuskel und bewirkt so das Schlagen des Herzens. Bis März 1932 setzt Hyman seinen Schrittmacher 43 Mal bei Patienten ein, in 14 Fällen mit Erfolg. Die Reaktion der Fachwelt und der Presse ist verheerend. Hyman wird vor Gericht gezerrt, man beschuldigt ihn der „frevelhaften Einmischung in die göttliche Vorsehung“. Daraufhin verzichtet Hyman auf eine Publikation seiner Reanimationsversuche bei Menschen und veröffentlicht nur die Ergebnisse von Tierversuchen. Er fälscht sogar – vermutlich absichtlich - eine Literaturangabe, um den Kollegen Lidwell zu schützen. Seine Arbeit ist Hyman bekannt, er zitiert den Kollegen jedoch unter dem Namen „Gould“. Dieser erfundene Kollege hat nachweislich nie existiert, ist aber noch heute in der Darstellung der Frühgeschichte des Herzschrittmachers zu finden.

Unblutige Methoden

1949 graben die beiden kanadischen Herzchirurgen John Callaghan und Wilfred Bigelow Hymans Methode wieder aus. Sie entwickeln zusammen mit dem Elektroingenieur John A. Hopps eine Elektrode, mit deren Hilfe ein Herzstillstand von einem externen Schrittmacher reanimiert werden kann.

Paul M. Zoll vom Beth Israel Hospital in Boston kommt 1952 auf seiner Suche nach einem unblutigen Weg zur Erkenntnis, dass eine Elektrostimulation des Herzens auch durch den Brustkorb hindurch mit 2 Plattenelektroden möglich ist. 1952 kann Zoll zum ersten Mal bei einem 75jährigen Mann mit einer schweren Herzrhythmusstörung für 25 Minuten eine wirksame Stimulation des Herzens durchführen. Versuche mit 2 weiteren Patienten sind erfolgreicher. Zoll veröffentlicht seine Ergebnisse im „New England Journal of Medicine“. Auch er bekommt den Zorn der Kollegen zu spüren, die ihm „Handeln wider Gottes Willen“ vorwerfen.

Zolls Methode hat Nachteile: sie ist schmerzhaft und zeitlich nur begrenzt anwendbar. Seymour Furman, Chirurg am Montefiore Hospital in New York, bastelt 1958 aus einem handelsüblichen Herzkatheter, einem Stahldraht und etwas Stanniol seine erste, über eine Vene einführbare Elektrode.

Implantierbarer Herzschrittmacher 1958

Im Karolinska Hospital in Stockholm liegt der 43 Jahre alte Arne Larsson, der infolge einer akuten Myokarditis an einer schweren Herzrhythmusstörung (totaler AV- Block) leidet und nur durch wiederholte Faustschläge auf die Brust und Injektionen ins Herz reanimiert werden kann. Åke Senning, Chirurg am Karolinska Hospital, und Ingenieur und Erfinder Dr. Rune Elmquist arbeiten schon länger an der Entwicklung eines implantierbaren Schrittmachersystems. Die von ihnen durchgeführten Tierversuche konnten besonders die technischen Probleme nicht lösen. Gedrängt von der verzweifelten Ehefrau des Patienten baut Elmquist den ersten implantierbaren Schrittmacher, der nur 3 Stunden hält. Das 2. Aggregat hält etwas länger. 1961 erhält Arne Larsson einen Schrittmacher mit Quecksilberbatterien. Beim 7. Internationalen Schrittmacherkongress 1983 ist Larsson, der inzwischen den 23. Schrittmacher trägt, lebendiger Zeuge für 25 Jahre erfolgreiche Schrittmacherbehandlung. Er stirbt 2001 mit 86 Jahren.

In den Jahren nach diesem ersten Einsatz werden immer kleinere und leistungsstärkere implantierbare Schrittmacher entwickelt, die heute zahlreiche Leben retten.

3.9.2019

Katharina Feuerlein, Ärztin

Quellen

Mannebach, Hermann: Hundert Jahre Herzgeschichte - Entwicklung der Kardiologie 1887-1897. Springer Verlag 1988; S. 74-84

Beating heart is revived by electrified needle. In: Popular Mechanics Magazine, 1933, S. 360

GEO Chronik: 100 Triumphe der Medizin, Verlag Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg 2017, S. 95

Die Geschichte der Anästhesie

(griechisch an- „ohne“ und aisthesis, „Gefühl, Empfindung“, also die Ausschaltung der Schmerzempfindung)

Es muss eine Tortur gewesen sein, sich ohne jede Betäubung operieren oder Zähne ziehen zu lassen, sowohl für Patienten als auch für Ärzte. Jahrhunderte lang versuchte man, Patienten mit allen erdenklichen Mitteln unempfindlich gegen Schmerzen zu machen. (1)

Erste Ansätze

Älteste Überlieferungen aus Mesopotamien aus dem Jahr 3000 v.Chr. berichten über die Verwendung von Bilsenkraut, Hanf, Mohn, Wein, Bier und Alraune. (3)

Im 12. Jahrhundert wurden Schlafschwämme beschrieben, die mit Opium und anderen Pflanzenextrakten getränkt waren. (3) Auch physikalische Methoden wie Kompression von zuführenden Blutgefäßen oder Nervenstämmen durch Knebel, Aderlässe und Kälte kamen zur Anwendung. (2)

Die Geschwindigkeit von Operationen war lange Zeit das ausschlaggebende Kriterium für chirurgische Qualität. Blutungen, Schmerzen und Infektionen hatten eine Sterblichkeit von 90% zur Folge, so dass Operationen nur im äußersten Notfall durchgeführt wurden. (2)

Die Anästhesie war eine der bedeutendsten und zugleich auch umstrittensten Entdeckungen des 19. Jahrhunderts, Chirurgen hatten lange nach einer solchen Methode gesucht, doch wurden die ersten Anästhetika – Äther (Diethylether) und Lachgas (Distickstoffmonoxid) - zufällig entdeckt. Lachgas war bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Es wurde als Droge auf Jahrmärkten, unter Studenten und sogar von Gästen gediegener Abendgesellschaften als Partydroge benutzt. (4, 5)

Die Pioniere

Crawford W. Long führte 1841 im Städtchen Jefferson, Georgia, eine Arztpraxis und einen Arzneimittelladen. Abends saß er oft mit Nachbarn zusammen und atmete berauschende Dämpfe ein. Er bemerkte, dass ihm Verletzungen im Ätherrausch keine Schmerzen verursachten. 1842 operierte Long den 21-jährigen James M. Venable im Dampf des Schwefeläthers an einem Tumor im Nacken: die erste schmerzfreie Operation der Welt! Da er seine Ergebnisse aber nicht veröffentlichte, erfuhr kaum jemand vom Sieg des Menschen über den Schmerz. (5)

Im Jahr 1844 fiel dem Zahnarzt Horace Wells (1815-1848) im US-Bundesstaat Connecticut während einer Jahrmarktsvorführung auf, dass ein junger Mann unter Einfluss von Lachgas die Schmerzen in seinem verletzten Bein anscheinend gar nicht spürte. Daraufhin setzte Wells Lachgas erfolgreich bei seinen Patienten ein. Als er seine Methode jedoch am Massachusetts General Hospital in Boston vorführen wollte, schrie der vermeintlich eingeschlafene Patient auf und Wells wurde als Scharlatan aus dem Saal gejagt. Sein Narkosemittel war auf Jahre diskreditiert, Wells gab seinen Beruf auf und beging wenige Jahre später Selbstmord. (4,6)

Wells‘ ehemaliger Partner, der Zahnarzt William Morton (1819-1868), saß am 30. September 1846 entmutigt in seiner Praxis. Er suchte Testpersonen. Er hatte Goldfische und Vögel mit Ätherdunst betäubt, er hatte die Wirkung im Selbstversuch, an einem Hund und an seinen Assistenten getestet. Er wollte beweisen, dass dieser Stoff für die Medizin geeignet ist, von dem die Fachbücher berichteten, er habe in Tierversuchen zu Schlaganfällen und zum Tode geführt. An diesem 30. September nun bat ein Mann mit vereitertem Backenzahn Morton um Hilfe. Der Patient fürchtete die Schmerzen der Behandlung. Morton operierte und verfasste anschließen einen Fachartikel. (1, 5) Seither gilt Morton als Entdecker der Äthernarkose, weil er als Erster darüber publizierte. Der eigentliche Entdecker war jedoch Long, der ohne Tierversuche in reiner Selbstbeobachtung den Grundstein für die Anästhesie legte.

Die Neuigkeit der schmerzfreien Operation war in der Welt. Nun brauchte Morton Patienten. Er wandte sich an den Chirurgen John Collins Warren, der ihn sofort nach Boston einlud, um seine Erfindung zu demonstrieren. Am 16.Oktober 1846 war der Operationssaal der Bostoner Klinik überfüllt. Der Patient, ein 20-jähriger Drucker mit einer großen Blutgefäßgeschwulst zwischen Unterkiefer und Kehlkopf, atmete einige Minuten lang durch den Inhalator, der mit einem äthergetränkten Meeresschwamm gefüllt war. Der Patient schlief ein, Warren begann zu operieren. Der gefürchtete Initialschrei beim Durchstechen der Haut blieb aus. Warren wandte sich fassungslos zum Publikum und sprach die Worte: „Gentlemen, dies ist kein Humbug“. (1, 5)

Die Vorteile der Anästhesie waren unbestreitbar, jedoch tat man sich mit der richtigen Dosierung schwer. Bei zu niedriger Dosierung wurden die Patienten unruhig und benahmen sich oft „unschicklich“, so dass die Chirurgie eher als Farce erschien. Die Schwierigkeiten entstanden dadurch, dass die wissenschaftlichen Hintergründe der Anästhesie nicht bekannt waren und die Narkose einfach ausprobiert wurde. Erst durch die Untersuchungen des Londoner Mediziners John Snow (1813-1858) konnten die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Äthers und seine Wirkung auf das Nervensystem geklärt werden.

Der narkotisierende Effekt von Chloroform wurde von dem britischen Chirurgen Robert Mortimer Glover (1815-1859) 1842 und dem französischen Physiologen Marie-Jean-Pierre Flourens 1847 in Tierversuchen an Hunden beschrieben. Beide erkannten jedoch nicht die Bedeutung des Chloroforms für die Humanmedizin (7), was eindrücklich zeigt, dass bei tierversuchsorientierten Forschern der Tierversuch oft zum Selbstzweck wird. Es war der schottische Gynäkologe Sir James Young Simpson (1811-1870), der am 4.11.1847 in Edinburgh mit 2 Kollegen im Selbstversuch die narkotische Wirkung des Chloroforms erkannte und anschließend in die Humanmedizin einführte. Bereits Tage später entband er unter Chloroformbetäubung erfolgreich die Frau eines Kollegen, das neugeborene Mädchen erhielt den Namen „Anästhesia“. Im selben Jahr prägte der amerikanische Anatom Oliver Wendell Holmes (1809-1894) den Begriff der „Anästhesie“. (4, 6) Chloroform erlangte später einen hohen Bekanntheitsgrad, nachdem John Snow Königin Viktoria (1819-1901) bei der Geburt ihres 8. Kindes Chloroform verabreichte. (1, 4, 6)

Sowohl Äther als auch Chloroform wurden bis ins 20. Jahrhundert in der Chirurgie verwendet, bis neue Narkosemittel wie z.B. die intravenös verabreichten Barbiturate entwickelt wurden und Erfindungen wie das Laryngoskop oder der endotracheale Tubus die Intubationsnarkose ermöglichten. Diese Entwicklungen erhöhten die Sicherheit und senkten das Sterberisiko auf 1:100 000. (4, 6)

Fazit

Jahrtausende langes Experimentieren, scharfes Beobachten und mutiges Handeln hat die Grundlagen für die Anästhesie geschaffen. Technischen Erfindungen und neue Wirkstoffe ebneten dann den Weg für moderne Narkoseverfahren.

Die Rolle der Tierversuche

Der Zahnarzt William Morton hat Äther an Goldfischen, Vögeln und einem Hund ausprobiert, aber auch an seinen Assistenten und sich selbst und schließlich an Patienten. Er hat damit bewiesen, dass Äther für Menschen sehr wohl geeignet ist, obwohl die Fachliteratur behauptete, dass Äther in Tierversuchen zu Schlaganfällen und zum Tod geführt habe und deshalb für Menschen gefährlich sei. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man Ergebnisse aus Tierversuchen nicht übertragen kann und wie sehr es die biomedizinische Forschung voranbringen kann, wenn man diese Ergebnisse hinterfragt.

3.9.2018

Katharina Feuerlein, Ärztin

Quellen

(1) Dobson M: Die Geschichte der Medizin. National Geographic History 2013; Band: S. 92-95 und S. 113

(2) Zak, Eva: Narkose einst und jetzt. Semesterarbeit im Rahmen der Weiterbildung für Führungsaufgaben im mittleren Managementbereich, 2003-2004 (PDF, abgerufen am 3.9.2018)

(3) Kliman, Jonathan: Geschichte der Narkose. Christian Doppler Laboratory, Medizinische Universität Wien, 2013

(4) Bynum, William und Helen: Die großen Entdeckungen in der Medizin. Dumont Verlag 2012; S. 218-221

(5) Geo Chronik: Die großen Momente der Menschheit Nr.1 - 100 Triumphe der Medizin. Verlag Gruner + Jahr GmbH & Co KG, Hamburg, 2017; S. 58-61

(6) Volk, Thomas: Die Geschichte der Anästhesie. (ohne Jahresangabe)

(7) Wikipedia: Robert Mortimer Glover (abgerufen am 3.9.2018)

William Withering (1741-1799), der am Birmingham General Hospital praktizierte, erhielt von einer alten Dame eine Rezeptur für die Behandlung von Wassersucht (Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe als Folge z.B. von Herzschwäche). Der Arzt und Botaniker fand heraus, dass die wichtigste Zutat der Arznei der Rote Fingerhut war, der zwar hochgiftig ist, doch bei gewissenhafter Anwendung und in geringer Dosierung die Herztätigkeit anregen kann, den Urinfluss verstärkt und Ödeme ausschwemmt. Er untersuchte an über 160 Patienten systematisch die diuretische (wasserausschwemmende) Wirkung der Inhaltsstoffe verschiedener Pflanzenteile des Fingerhuts. Diese beispielhaft sorgfältigen und systematischen therapeutischen Studien machten Withering zum Begründer der modernen klinischen Pharmakologie und der evidenzbasierten Medizin. Er unterschied zwischen toxischen (Erbrechen, Durchfall, Sehstörungen) und therapeutischen (Diurese) Dosierungen.

1785 veröffentlichte er Aufzeichnungen über seine Versuche und den medizinischen Nutzen der Pflanze.

Die Wirkstoffe des Roten Fingerhuts (Digitalis purpurea) und des Wolligen Fingerhuts (Digitalis lanata) werden bis heute in der Medizin verwendet um Frequenz und Leistung der Herzaktionen zu verbessern.

Wenn man in früheren Jahren Katzen zur Testung verwendet hätte, wäre diese Substanz sicher nie zum Einsatz gekommen. Bei Katzen kann Digoxin wegen einer Stoffwechselbesonderheit (schlechte Glukuronidierung) giftig wirken.

3.9.2019

Katharina Feuerlein, Ärztin

Quelle

Dobson M: Die Geschichte der Medizin, National Geographic History 2013; Band 373: S. 127

Mitte des 18. Jahrhunderts machte Reverend Edward Stone im englischen Oxfordshire einen sommerlichen Spaziergang. Er ruhte sich unter einigen jungen Weiden am Ufer eines Baches aus. Er brach ein Stück Weidenrinde ab und kaute darauf herum. Sie schmeckte ähnlich bitter wie die Rinde des peruanischen Chinabaums, mit der fieberhafte Erkrankungen behandelt wurden. Reverend Stone fragte sich, ob die Weidenrinde möglicherweise ein Heilmittel für die in dieser Gegend häufig auftretenden rheumatischen Fieberkrankheiten sein könnte.

Stone verfolgte diesen Gedanken mit wissenschaftlichem Eifer. Er trocknete die Weidenrinde, zermahlte sie, testete verschiedene Dosierungen bei von Fieberschüben geplagten Gemeindemitgliedern. Nach 5 Jahren mit insgesamt 50 Probanden unter sorgfältiger Dokumentation war er sicher, ein einheimisches Mittel gegen Fieber und Schüttelfrost gefunden zu haben.

1763 schrieb er an die Royal Society of London und berichtete über seine Erkenntnisse.

Auch andere experimentierten mit der Rinde der Silberweide. 1838 stellte der italienische Chemiker Raffaele Piria erstmals aus dem Wirkstoff der Rinde (Salicin) Salicylsäure her. Sie fand breite Anwendung, machte allerdings Probleme durch teilweise heftige Magenreizungen. Dieses Problem wurde 1853 von Charles Frederic Gerhard nahezu gelöst: er fügte der Salicylsäure eine Acetylgruppe zu. Kurze Zeit später stellte auch Felix Hoffmann, der bei Bayer arbeitete, diese Verbindung her. Heinrich Dreser war zu dieser Zeit für die Erprobung neu entwickelter Medikamente bei Bayer zuständig. Er meinte, ASS „schwäche das Herz“.

Arthur Eichengrün, Leiter der Pharmakologie bei Bayer, ließ sich nicht beirren und testete das Mittel im Selbstversuch und anschließend in einer „diskreten“ Testreihe: er schickte das ASS an den Bayervertreter in Berlin, der es an verschiedene Ärzte und Zahnärzte in der Stadt verteilte. Die Berichte über die Wirkung waren euphorisch!

1899 kommt die Acetylsalicylsäure unter dem Namen „Aspirin“ auf den Markt. Aspirin ist das weltweit am häufigsten verwendete Medikament! Ein kleiner Vorrat befindet sich in jeder NASA-Raumfähre! ASS wird seit 1977 auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO aufgeführt. Es wird heute komplett synthetisch hergestellt.

Dieses hochwirksame und lebensrettende Medikament wäre nie auf den Markt gekommen, wären Tierversuche damals schon die Standardmethode zur Risikobewertung neuer Arzneimittel gewesen. Die Substanz führt nämlich bei Katze, Hund, Affe, Maus, Kaninchen und Ratte zu embryonalen Fehlbildungen!

3.9.2019

Katharina Feuerlein, Ärztin

Quellen

Dobson M: Die Geschichte der Medizin, National Geographic History 2013; Band 373: S. 176/177

Hartung T: Per aspirin ad astra; ATLA 2009; 37: 45-47

Malaria ist seit der Antike bekannt und trat früher weltweit auf. Im 17. Jahrhundert litten viele Menschen in Europa und den Tropen unter dem oft tödlichen Fieber. Die südamerikanischen Indianer setzen die Rinde des Chinarindenbaums bereits erfolgreich gegen das Malariafieber ein.

Europäer hatten die Heilkräfte des Baumes aus den Anden entdeckt und sandten große Mengen der Rinde aus Südamerika nach Europa. Nach England gelangte die Rinde um 1650.

Im 17. Jahrhundert druckte Pietro Paolo Puccerini, ein Jesuit aus Rom, eine der ersten Rezepturen für den Rindenextrakt des südamerikanischen Chinarindenbaumes.

Der puritanische englische Lord Oliver Cromwell bezeichnete die Rinde als „Teufelspulver“, weil sie mit der katholischen Kirche assoziiert wurde, obwohl sie ihm, der an Malaria litt, hätte helfen können. Trotzdem kam ein „Quacksalber“ namens Robert Talbor sehr zum Ärger der Londoner Ärzte zu Ruhm und Geld, weil er mit einem „Geheimmittel“ auf Basis der Chinarinde Angehörige europäischer Königs- und Adelshäuser von Malaria heilte. Um 1690 wurde die Rinde sogar in China eingeführt, wo zwei französische Jesuiten den chinesischen Kaiser Kangxi heilten.

Um den Bedarf zu befriedigen, setzten europäische Botaniker Leben und Gesundheit aufs Spiel, um die Wälder an den östlichen Hängen der Anden zu erreichen, wo sie Samen und Schösslinge der Chinarinde sammelten und in die Heimat schickten.

1820 gelang es den beiden französischen Chemikern Pierre Pelletier und Joseph Caventou, das wirksame Alkaloid Chinin aus der Chinarinde zu isolieren. Weitere Expeditionen und botanische Forschungsreisen durch Südamerika folgten, um nach den chininhaltigen Chinarindenbäumen zu suchen und in anderen Teilen der Welt Plantagen anzulegen.

Als Malariamittel gelangte Chinin zu großer weltweiter Bedeutung. Überall in Europa entstanden Chininfabriken. Chinin war eines der wenigen frühen Pharmaka, das nicht nur die Symptome wie Schmerz und Fieber linderte, sondern gezielt auch den Malariaparasiten selbst bekämpfte. Außerdem diente Chinin auch der Vorbeugung gegen Malaria und trug zu einem deutlichen Rückgang der Sterblichkeit von Reisenden in die malariaverseuchten Tropen bei. Der kanadische Mediziner William Osler formulierte es so: „Malariabehandlung lässt sich in drei Worten zusammenfassen: Chinin, Chinin, Chinin.“ So wurde Chininsulfat, in süßer Limonade aufgelöst, großzügig an die Arbeiter ausgeteilt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Panamakanal bauten. Der Amerikaner Edwin Wiley Grove kam auf die Idee, den bitteren Geschmack des Chinins durch einen süßen Sirup zu überdecken. Er verdiente ein Vermögen mit seinem „Grove‘s Tasteless Chill Tonic“. In Indien hatten die britischen Kolonialherren die Angewohnheit, „Gin and Tonic“ zu trinken. Unternehmen wie Schweppes setzten ihrem „Indian Tonic Water“ Chinin zu.

Während des Zweiten Weltkrieges entbrannte ein Kampf um die Chininreserven. Neue Malariamittel wurden dringend benötigt. Das synthetisch hergestellte Arzneimittel Chloroquin wurde von 1945 an häufig verwendet. Trotzdem scheiterten alle Versuche, die Malaria auszurotten, an der zunehmenden Resistenz der Malariaparasiten bzw. Überträger gegen Arzneimittel und Insektizide.

3.9.2019

Katharina Feuerlein, Ärztin

Quelle

Dobson M: Die Geschichte der Medizin, National Geographic History 2013; Band 373: S. 178 ff.

Unsere Ausstellung informiert sachlich fundiert und stichwortartig prägnant über verschiedene Aspekte des Tierversuchs. Die 15 reich bebilderten Ausstellungstafeln sind durchnummeriert, um Betrachtenden einen roten Faden durch die Argumentation zu geben. Jedes Poster behandelt ein in sich abgeschlossenes Thema. Es können also auch nur einzelne Tafeln gezeigt werden.

Sie kann z. B. in Schulen, Bürgerhäusern, Jugendzentren, Büchereien, Kirchen oder Tierheimen gezeigt werden. Sie kann begleitend zu Vorträgen oder bei anderen Veranstaltungen eingesetzt werden oder für sich alleine stehen.

Themen der 15 Tafeln

- Welche und wie viele Tiere leiden in Tierversuch ?

- Wo werden in Deutschland Tierversuche gemacht?

- Haben Tiere Rechte?

- Tiere als "Modell" für menschliche Krankheiten?

- Viele Unterschiede zwischen Mensch und Tier

- Erkenntnisse aus Tierversuchen - unerlässlich?

- Medikamente

- Tierversuche und tierversuchsfreie Methoden: Fördergeld-Verteilung

- Moderne Forschung - ohne Tierleid

- Mini-Organe und iPSC

- Multi-Organ-Chips (MOCs)

- 3D-Biodruck

- Herbert-Stiller-Preis für tierversuchsfreie Forschung

- Warum werden Tierversuche noch gemacht?

- Zukunft ohne Tierversuche

Sie möchten die Ausstellung ausleihen oder haben eine Idee, wo sie gezeigt werden könnte?

Ihre Ansprechpartnerin ist unsere Mitarbeiterin aus der Kampagnen-Abteilung, Michèle Dressel (dressel@aerzte-gegen-tierversuche.de).

Mit ihr können Sie ein individuelles Konzept für die Ausstellung erarbeiten. Je nach Gegebenheiten vor Ort können z.B. zusätzliche Exponate oder Animationsfilme begleitend zur Ausstellung gezeigt werden. Art und Umfang des zusätzlichen Equipments hängt u.a. davon ab, ob die Ausstellung personell besetzt bzw. bewacht ist.

Derzeit ist die Ausstellung in den Formaten A0 und A1 auf wetterfesten Hartschaumplatten zur Ausleihe vorrätig. Wir nehmen für die Ausstellung keine Leihgebühr, erheben aber eine Kaution in Höhe von 100 Euro.

Bitte klären Sie frühzeitig freie Termine mit uns. Gerne bewerben wir Ihre Aktion auch auf unserer Internetseite.

Download

Vorstand

Dr. med. Andreas Ganz

Vorsitzender

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Ärztlicher Direktor der Prinzregent Luitpold Klinik Bad Reichenhall. Seit 2015 Mitglied bei Ärzte gegen Tierversuche, seit 2018 im Vorstand.

Dr. med. vet. Corina Gericke

Stellv. Vorsitzende

Tierärztin aus Braunschweig. Aktive Tierversuchsgegnerin seit 1984, Mitbegründerin und jahrelang im Vorstand von SATIS. In den 1990ern Praxistätigkeit als Tierärztin in England. Seit 2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Ärzte gegen Tierversuche, seit 2011 Vorstandsmitglied.

Dr. med. Katharina Feuerlein

Vorstandsmitglied

Ärztin in Ruhestand aus Hamburg. 1980 - 2002 eigene Landarztpraxis in Bexhövede bei Bremerhaven mit den Schwerpunkten Ernährungsberatung, Kindervorsorge, Mütterberatung, Schuluntersuchungen. Von 2002 - 2013 Dozententätigkeit an einer berufsbildenden Schule für Ergo-und Physiotherapeuten. Vorstandsmitglied seit 2018.

Dr. med. Christina Gerlach-Schweitzer

Vorstandsmitglied

Fachärztin für Allgemeinmedizin.

Engagement gegen Tierversuche seit mehr als 25 Jahren. Mitglied bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2011, ab 2022 im erweiterten Vorstand und seit 2025 reguläres Vorstandsmitglied.

Dr. med. Kathy Kühner

Vorstandsmitglied

Fachärztin für Arbeitsmedizin in Zwickau. Zweitstudium Umwelt- und Ressourcenmanagement mit Abschluss Master of Science. Seit 2014 aktiv bei Ärzte gegen Tierversuche. Vorstandsmitglied seit 2022.

Erweiterter Vorstand

Dr. med. Marion Balscheit

Mitglied des erweiterten Vorstands

Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivtherapie in Wismar. Seit 2008 aktives Mitglied bei den Ärzten gegen Tierversuche. Seit 2015 auch Tierschutzlehrerin Mitglied des erweiterten Vorstands seit 2022.

Dr. med. vet. Maleen Schaumburg

Mitglied des erweiterten Vorstands

Tierärztin in eigener Praxis seit 2004. Engagement gegen Tierversuche seit über 20 Jahren. Aktiv bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2016. Mitglied des erweiterten Vorstands seit 2022.

Geschäftsführung

Dr. rer. nat. Tamara Zietek

Geschäftsführerin Wissenschaft

Studierte Biochemikerin, von 2010 bis 2018 als Forschungsgruppenleiterin und Dozentin an der TU München tätig. Leitete Projekte zur Etablierung von humanen Darm-Organoiden als tierversuchsfreie Methode im Bereich Ernährungsforschung und Biomedizin. Seit 2018 bei Ärzte gegen Tierversuche.

Dr. Melanie Seiler

Geschäftsführerin Öffentlichkeitsarbeit

Promovierte Biologin mit Fokus auf Primatologie und Verhaltensforschung. Für ihre Doktorarbeit erforschte sie eine Lemurenart in Madagaskar, bevor sie als Post-Doc u.a. non-verbale Kommunikation an Menschen und anderen Primaten untersuchte. Nachdem sie fast 6 Jahre als Geschäftsführerin eines Vereins für Tier- und Naturschutz tätig war, verstärkt sie seit 2023 das ÄgT-Team.

Claus Kronaus

Geschäftsführer Finanzen

Diplom- und EDV-Kaufmann aus Köln. War fast drei Jahrzehnte als Softwareentwickler, Controller, Abteilungsleiter Vertrieb und Betriebsratsvorsitzender für große Versicherungskonzerne tätig. Seit 2012 ehrenamtliches Engagement für Ärzte gegen Tierversuche als AG-Betreuer und Referent für Öffentlichkeitsarbeit, seit 2015 Geschäftsführer.

Geschäftsbereich Wissenschaft

Dr. rer. nat. Dilyana Filipova

Wissenschaftliche Referentin

Molekularbiologin, promovierte in Genetik an der Universität zu Köln. Bis 2018 führte sie auch Tierversuche durch und erkannte deren vielfältige ethische und wissenschaftliche Probleme. Sie ersetzte die Tierversuche in ihrer Forschung und Lehre an der Universität zu Köln durch tierversuchsfreie Methoden. Bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2019.

Leyla Fox, M.Sc.

Wissenschaftliche Referentin

Neurowissenschaftlerin, Masterarbeit im Bereich der Computational Neurosciences an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. Seit 2022 in der Forschung und Lehre der medizinischen Psychologie der Universität Bonn. Jahrelanges Engagement im Tierschutz. Seit 2024 bei Ärzte gegen Tierversuche.

Dr. med. vet. Gaby Neumann

Pressesprecherin und wissenschaftliche Referentin

Von 2002 bis 2017 Praxistätigkeit als Tierärztin in Aachen, teilweise mit Schwerpunkt Physiotherapie/ Osteopathie. Seit 2003 Dozententätigkeit im Bereich Physiotherapie an einer Weiterbildungsstätte für Tierärzte und Tiermedizinische Fachangestellte. Seit 2017 bei Ärzte gegen Tierversuche.

Dipl.-Biol. Julia Radzwill

Wissenschaftliche Referentin

Biologin, Diplomarbeit 2009 am Zentrum für Biochemie der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln, danach mehrere Jahre Vertriebstätigkeit in verschiedenen Unternehmen. Bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2019.

Dr. rer. nat. Johanna Walter

Wissenschaftliche Referentin

Nach dem Chemiestudium von 2009 bis 2019 als Arbeitsgruppenleiterin an der Leibniz Universität Hannover in den Bereichen Biotechnologie und Lebenswissenschaften tätig. Ziel der Arbeiten war es, Antikörper durch tierleidfreie synthetische Alternativen zu ersetzen. Bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2022.

Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit

Dipl.-Jur. Nele Berndt

Politik, Recht und Kampagnen

Seit 2024 bei Ärzte gegen Tierversuche. Zuvor als juristische Referendarin und studentische Hilfskraft für das Bundesfamilienministerium tätig. Setzt sich seit Jahren im Privaten für die Rettung von Tieren ein.

Alice Bleistein

Film und Grafik

Entwicklung und Umsetzung von audiovisuellen Formaten in der Öffentlichkeitsarbeit. 9 Jahre selbständig im Bereich Film und Social Media Content. Promoviert seit 2021 in der Filmwissenschaft. Bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2025.

Mika Levin Casper

Recht

Werkstudent neben Studium der Rechtswissenschaften. Tätig in der Rechtsabteilung des Vereins. Zuvor für ein Jahr Bundesfreiwilliger.

Michèle Dressel

Kampagnen

Zuständig für Konzipierung, Durchführung und Controlling von Kampagnen; zuvor langjähriges Engagement für Tierrechte. Seit 2020 ehrenamtlich bei Ärzte gegen Tierversuche und seit 2022 als Mitarbeiterin im Team.

Stephanie Elsner

Redaktion und Presse

Aktive Tierversuchsgegnerin seit 1989. Jahrelange Tätigkeit als Pressereferentin und Fachreferentin für tierschutzkonformes Stadttaubenmanagement beim Bundesverband Menschen für Tierrechte. Bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2014.

Dr. rer. nat. Leah Haut

Politik und Kampagnen

Molekularbiologin, promovierte mit Schwerpunkt auf Epigenetik und Genetik. Nach einjähriger Tätigkeit als Fachreferentin für tierversuchsfreie Wissenschaft in einer großen bundesweit tätigen Tierschutzorganisation seit 2025 bei Ärzte gegen Tierversuche.

Nadine Kellner

Ehrenamtskoordination

Jahrelanges Engagement für Tierrechte. Seit 2014 aktiv bei Ärzte gegen Tierversuche, Mitarbeiterin seit 2018. Zuvor berufliche Tätigkeiten als studierte Sozialarbeiterin und freiberufliche Journalistin.

Nina Lummertzheim

Social Media

Konzepte entwickeln und grafisch umsetzen für die Kommunikation über die sozialen Medien. Davor in der Werbebranche tätig gewesen. Nebenberuflich als Illustratorin für Tierrechte aktiv. Abgeschlossenes Studium als Kommunikationsdesignerin. Bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2022.

Eva Nimtschek

Film und Grafik

Gestaltung und Umsetzung von Ideen im Bereich Film, Foto und Grafik zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit. Seit 20 Jahren professionelle Fotografin im Bereich Tier- und Werbefotografie. Bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2014.

Felicia Raeth

Kampagnen

Seit Oktober 2023 Unterstützung des Teams Öffentlichkeitsarbeit, parallel zum dualen Studium im Bereich Journalismus und Unternehmenskommunikation.

Dipl.-Biol. Silke Strittmatter

Politik und Recht

Diplombiologin. Seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Ärzte gegen Tierversuche, Schriftführerin seit 2011 und Pressesprecherin bis 2017.

Geschäftsbereich Finanzen

Astrid Beckmann

Fundraising

Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, hier im Besonderen Ansprechpartnerin für Mitglieder, Spender und Förderer. Seit 2014 ehrenamtliches Engagement für Ärzte gegen Tierversuche, zuvor schon viele Jahre im Einsatz für Tierrechte. Hat fast 25 Jahre als Redakteurin für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. Mitarbeiterin bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2020.

Sarah Lenzen

Fundraising, Mitglieder- und Spenderbetreuung

Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle. Ausgebildete biologisch-technische Assistentin mit validierten Modulen zum Bachelor of Science und Tätigigkeit als Applikationsspezialistin in der Diagnostik für einen Medizin- und Geräteprodukthersteller. Jahrelanges Engagement im Tierschutz. Mitarbeiterin bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2024.

Alexa Pohl

Fundraising, Mitglieder- und Spenderbetreuung

Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle. Ausgebildete medizinische Fachangestellte und studierte Betriebswirtschaftlerin und Wirtschaftspsychologin (B.Sc.). Mitarbeiterin bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2024.

Julia Preller

IT-Administration

Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, zuständig für IT-Administration, -Prozesse und Webentwicklung. Studierte Psychologin (B.Sc.). Mitarbeiterin bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2018.

Roland Sasse

Schatzmeister

Mitarbeiter der Geschäftsstelle, zuständig für das Bestell- und Rechnungswesen und das Personal. Zuvor 23 Jahre mit eigener GmbH für Montage und Vertrieb von Werbetechnik als Geschäftsführer tätig. Mitarbeiter bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2015.

Robert Wulff

IT-Administration & Controlling

Ansprechpartner für IT-Administration, -prozesse und Webentwicklung. Weiterhin zuständig für die Erfassung, Darstellung und Interpretation wichtiger Zahlen, die den Verein betreffen. Mitarbeiter bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2022.

Ehrenamtlich Aktive

Dr. med. Eva Kristina Bee

Aktives Mitglied

Fachärztin für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, mit eigener Praxis in Drensteinfurth. Seit 2013 für Ärzte gegen Tierversuche aktiv.

Dr. med. dent. Hiltrud Boeger-Plumanns

Aktives Mitglied

Zahnärztin aus Düsseldorf. Aktiv bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2015.

Dr. med. Lucie Braun

Aktives Mitglied

Fachärztin für Allgemeinmedizin, für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Eigene Praxis für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Tübingen. Seit 2002 Mitglied bei ÄgT, von 2011 - 2018 Vorsitzende.

Dr. med. Wolf-Dieter Hirsch

Aktives Mitglied

Facharzt für Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Notfallmedizin, Leitender Notarzt; Chefarzt bis zum Erreichen des Rentenalters, danach weiterhin tätig bis Ende 2020 in der Chirurgischen Abteilung Krankenhaus Grimma, seit 2021 in einer MVZ-Gemeinschaftspraxis in Wurzen und Grimma. Aktives Mitglied bei Ärzte gegen Tierversuche seit 1999.

Dr. med. vet. Martina Kuhtz-Böhnke

Aktives Mitglied

Tierärztin in Dorfen bei München. Seit 2000 bei den Ärzte gegen Tierversuche aktiv, vor allem im Bereich des Schulprojektes.

Dr. med. Rosmarie Lautenbacher

Aktives Mitglied

Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin; Psychoanalytikerin aus Augsburg. Seit 2011 aktives Mitglied bei Ärzte gegen Tierversuche.

Dr. med. Ines Lenk

Aktives Mitglied

Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, tätig in eigener Praxis nahe Leipzig, Notärztin, aktives Mitglied bei Ärzte gegen Tierversuche seit 2014, Vorsitzende von 2018 bis 2022.

Dr. rer. nat. Bernhard Rambeck

Ehrenmitglied

Biochemiker. War bis zu seinem Ruhestand jahrzehntelang Leiter der Forschungsabteilung eines Epilepsiezentrums im Bereich klinische Pharmakologie von Epilepsie-Medikamenten. Von Mitte der 1980er Jahre bis 2013 im Vorstand von Ärzte gegen Tierversuche. Autor der Bücher „Mythos Tierversuch“ und „Tierversuche müssen abgeschafft werden“.

Dr. med. Rolf Simon

Aktives Mitglied

Facharzt für Orthopädie und leitender Notarzt aus Heidelberg. Mitglied seit 1996, aktiv für die Ärzte gegen Tierversuche seit 2012.

Letzte Aktualisierung: 30.06.2025

Transparenz ist uns wichtig. Deshalb haben wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen, einer Initiative für Transparenz bei gemeinnützigen Organisationen.

Wir verpflichten uns, die folgenden 10 Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und aktuell zu halten.

1. Name, Sitz, Anschrift und Gründungsjahr

Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Lustheide 85

51427 Bergisch-Gladbach

Gründungsjahr: 1979

Vereinsregister: Amtsgericht Köln VR 18796

ITZ-Ansprechpartner:

Claus Kronaus, Geschäftsführer Finanzen, in o.g. Geschäftsstelle

Telefon 02203-20222-10

kronaus@aerzte-gegen-tierversuche.de

2. Vollständige Satzung sowie Angaben zu den Zielen unserer Organisation

„Medizinischer Fortschritt ist wichtig - Tierversuche sind der falsche Weg!“ - Unter diesem Motto setzt sich die Ärzte gegen Tierversuche e.V. seit 1979 für eine tierversuchsfreie Forschung ein, die auf dem Einsatz von modernen Methoden z.B. mit menschlichen Zellkulturen und Multiorganchips sowie der Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten basiert.

Ziel ist die Abschaffung aller Tierversuche und damit eine ethisch vertretbare, am Menschen orientierte Medizin – eine Wissenschaft, die durch moderne, tierversuchsfreie Testmethoden zu relevanten Ergebnissen gelangt.

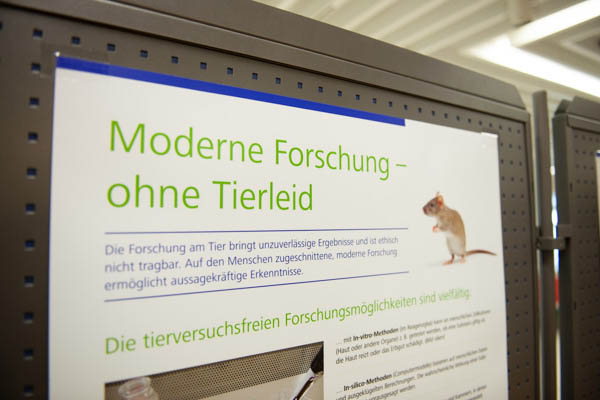

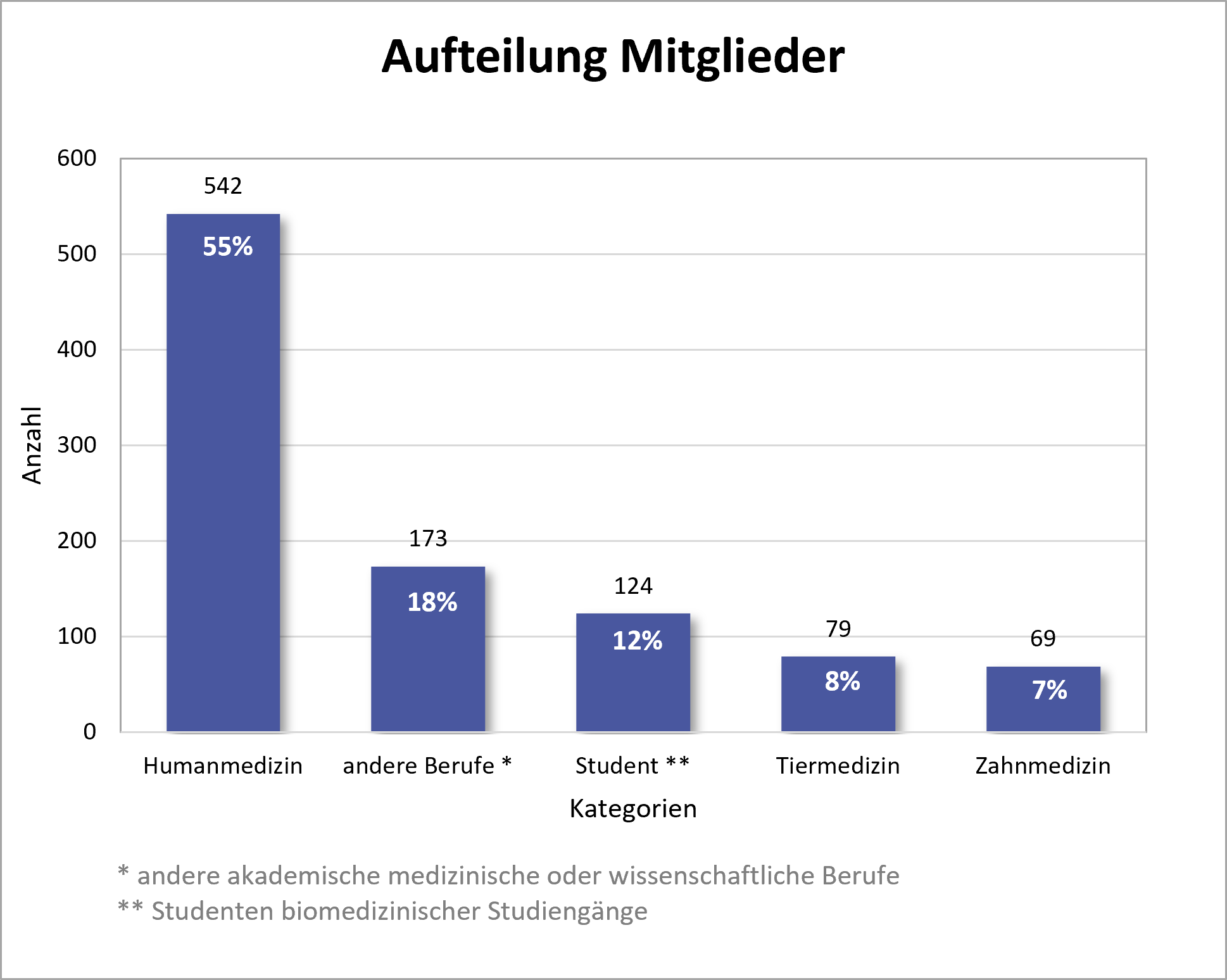

Mitgliederstruktur

Die Vereinigung hat mehr als 4.150 Mitglieder (Stand 30.06.2025). Sie setzen sich zusammen aus rund einem Viertel medizinisch-wissenschaftlichen Mitgliedern, d.h. Ärzten, Tierärzten, Zahnärzten, im medizinischen Bereich tätigen Naturwissenschaftlern und Psychologen, sowie zu drei Vierteln Fördermitgliedern anderer Berufe.

Neben unseren Mitgliedern sind natürlich auch unsere zahlreichen Spender immens wichtig für unsere Arbeit. Im Jahr 2023 haben uns 2.485 Spender, die nicht zugleich Mitglieder sind, unterstützt.

Vereinsportrait mit -zielen und Arbeitsweisen >>

3. Angaben zur Steuerbegünstigung

Wir sind wegen Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe und Förderung des Tierschutzes nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Köln-Porz, Steuernummer 216/5737/1581, vom 17.10.2024 für den letzten Veranlagungszeitraum 2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung (Spenden und Mitgliedsbeiträge) nur zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe und zur Förderung des Tierschutzes verwendet wird (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1, 7 und 14 AO).

4. Name und Funktion wesentlicher Entscheidungsträger

Der Verein wird durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt.

Die Geschäftsstelle des Vereins wird durch den Geschäftsführer Finanzen, Claus Kronaus, als besonderer Vertreter im Sinne des § 30 BGB geleitet.

Vorstand:

- Dr. med. Andreas Ganz (Vorsitzender)

- Dr. med. vet. Corina Gericke (stellvertretende Vorsitzende)

- Dr. med. Katharina Feuerlein

- Dr. med. Kathy Kühner

Geschäftsführung, dreigeteilt:

- Dr. Tamara Zietek, Wissenschaft

- Dr. Melanie Seiler, Öffentlichkeitsarbeit

- Claus Kronaus, Finanzen

Schatzmeister:

- Roland Sasse

5. Tätigkeitsbericht

Unsere elementaren Tätigkeiten dokumentieren wir in unserem Jahresbericht.

Jahresunabhängige Darlegung unserer Arbeitsfelder >>

6. Personalstruktur

Unsere Arbeit wird geleistet von haupt- und ehrenamtlich Tätigen.

Zum Oktober 2024 haben wir 26 Angestellte (inklusive Geschäftsführung), davon zwei Werkstudenten und eine geringfügig Beschäftigte. Machen Sie sich hier ein Bild von Vorstand und Mitarbeitern >>

Wir sind anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst, diese ist derzeit b.a.W. nicht besetzt und auch nicht ausgeschrieben.

Die unentbehrliche ehrenamtliche Arbeit wird von Mitgliedern des Vorstands, erweiterten Vorstands, Mitgliedern und Fördermitgliedern geleistet. Dazu gehören insbesondere ein großes wissenschaftliches Referententeam und 18 regionale Arbeitsgruppen in verschiedenen Städten.

7. Angaben zur Mittelherkunft und

8. Angaben zur Mittelverwendung

Geschäftsjahr 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 liegen noch keine zu veröffentlichenden Zahlen vor.

Unsere Geschäftsjahresergebnisse präsentieren und erläutern wir immer erstmals auf der jährlichen Mitgliederversammlung mit dem Ziel, eine Entlastung des Vorstands durch die Mitgliederversammlung als Organ des Vereins zu erhalten. Anschließend veröffentlichen wir das Geschäftsjahresergebnis auf dieser Seite.

2021 sind wir von der STIFTUNG WARENTEST als einer von mehreren Tierschutzvereinen getestet worden, dabei wurde uns wirtschaftliches Arbeiten testiert.

Unser Jahresabschluss wird von der unabhängigen Steuerberatungskanzlei Runte & Partner (www.runte-partner.de) erstellt und von unserem ehrenamtlichen Kassenprüfer Karsten Lott überprüft.

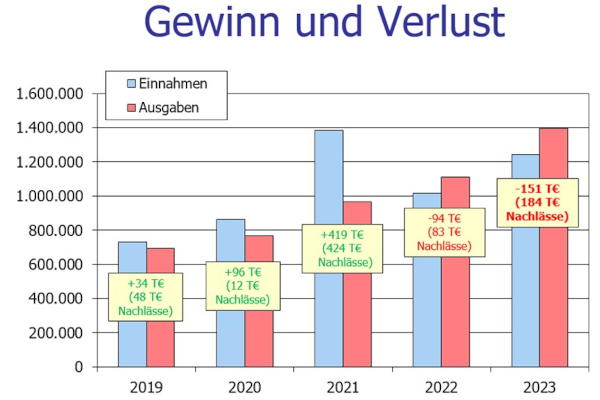

Die Haupteinnahmequelle von Ärzte gegen Tierversuche e.V. sind Spenden und Mitgliedsbeiträge. Unregelmäßig kommen Nachlässe oder Einnahmen aus Bußgeldern hinzu. Im Jahr 2021 wurden wir erstmals öffentlich gefördert: Die Berliner Landestierschutzbeauftragte Dr. Kathrin Herrmann, stellte uns Fördergelder für die Befüllung unserer NAT-Datenbank zur Verfügung. Zu einem geringen Anteil finanzieren wir uns darüber hinaus aus Verkäufen von Infomaterial und Merchandising-Produkten (www.aerzte-gegen-tierversuche-shop.de).

Herausstellen möchten wir, dass wir finanziell völlig unabhängig sind.

Die Einnahmen und Ausgaben der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

Details zu den Einnahmen 2023 (Mittelherkunft)

Die Einnahmen unseres Vereins speisen sich im Wesentlichen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden sowie (naturgemäß stark schwankenden) Nachlässen. Unsere Einnahmen betrugen insgesamt 1.247 TEUR (TEUR = Tausend Euro). Gegenüber dem Vorjahr mit 1.016 TEUR bedeutet dies eine Steigerung um 22,8%.

Die Mitgliedsbeiträge in Höhe von 167 TEUR haben einen Anteil von 13,4% an den Gesamteinnahmen, bei den Spenden sind es 860 TEUR und 69,0%. Mit insgesamt 1.027 TEUR wurde erstmal die Millionengrenze überschritten! Angesichts der hohen Inflation und allerorten großen finanziellen Belastung sind wir ungemein stolz über diese sehr stabile, sogar steigende Unterstützung und wollen all unseren Unterstützern erneut ein riesengroßes Dankeschön aussprechen!

Details zu den Ausgaben 2023 (Mittelverwendung)

Die Ausgaben des Jahres 2023 betrugen 1.395 TEUR, das ist eine Steigerung von +25,7% gegenüber dem Vorjahr (1.110 TEUR). Dafür sind die um +28,1% auf 1.013 TEUR gestiegenen Personalkosten verantwortlich (Vorjahr 791 TEUR), die einen Anteil von 72,6% an den Gesamtausgaben ausmachen.

Wie in den Vorjahren setzen wir demnach weiterhin auf stetig wachsende Personalkapazität, um den sich ständig erhöhenden Anforderungen gerecht zu werden. Das Thema Tierversuche einerseits und tierversuchsfreie, menschbasierte Forschung andererseits sind sehr komplex und geraten – erfreulicherweise – immer stärker in den öffentlichen Fokus; dem wollen und müssen wir regelmäßig mit verbesserter Personalausstattung gerecht werden, um die unschlagbaren Argumente gegen Tierversuche und für rein menschbasierte Forschung öffentlich zu machen. Zudem ergreifen wir immer häufiger mit eigenem Personal juristische Schritte, denn auch hier liegt unglaublich vieles im Argen. Unsere Arbeit ist im Wesentlichen Kopfarbeit, erfordert also fachkundiges Personal. Und es gäbe noch unendlich viel mehr Möglichkeiten zu nutzen, um dieses dunkle Kapitel der Menschheit baldmöglichst zu beenden, aber wir sind gemeinsam weiterhin auf einem sehr guten Weg.

Die Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit sind mit 158 TEUR gegenüber 144 TEUR aus dem Vorjahr um +9,2% gestiegen und erfüllen damit erneut den immer wieder klar geäußerten Auftrag unserer Unterstützer.

Bei unseren Ausgaben achten wir – wie alle seriösen gemeinnützigen Organisationen – im Besonderen darauf, die Verwaltungskosten niedrig zu halten, um möglichst viel des uns anvertrauten Geldes zweckgerichtet in die Abschaffung der Tierversuche investieren zu können. Dazu optimieren wir laufend unsere Prozesse aus eigener Kraft, d.h. im Regelfall ohne Einbezug externer Dritter. Prominentes Beispiel ist unsere mehrfach ausgezeichnete NAT-Datenbank für tierversuchsfreie Forschung, die wir komplett in Eigenregie konzipiert und programmiert haben.

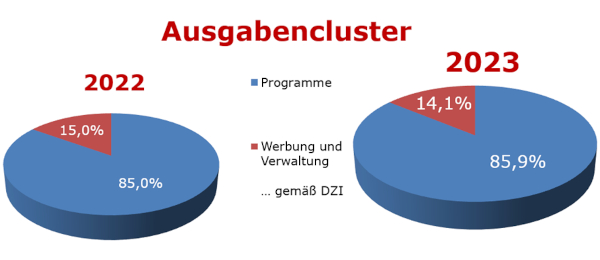

Bei der Aufteilung unserer Kosten orientieren wir uns auch an den strengen Vorgaben des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Beginnend mit dem Jahr 2020 haben wir die Darstellung des DZI übernommen und gliedern unsere Kosten die Bereiche „Programme“ (direkte Verfolgung der satzungsmäßigen Ziele) sowie „Werbung und Verwaltung“ (Details können dem DZI-Konzept entnommen werden). Anteilig verteilen sich unsere Ausgaben demnach wie folgt:

In der Definition des DZI ist unsere Kostenquote für „Werbung und Verwaltung“ mit 14,1% für das Jahr 2023 erneut „angemessen“ und hat sich gegenüber dem Vorjahr sogar um weitere 0,9%-Punkte verbessert.

Verlust 2023

Der Verlust 2023 beträgt 151 TEUR. Im Vorjahr gab es ebenfalls einen Verlust von 94 TEUR. Unsere sehr intensive Arbeit rechtfertigt grundsätzlich Verluste, denn die Zeit zur Abschaffung der Tierversuche ist jetzt!

Neben diesem „the time is now!“-Motto ist zu sagen, dass wir diese bewusst eingegangenen Verluste grundsätzlich schultern können, da wir durch vergangene Nachlässe Substanz aufgebaut haben und diese durch im Jahre 2024 realisierte Nachlässe sogar noch verbessern werden. Diese Nachlässe werden uns vermacht, um genauso arbeiten zu können, wie wir das aktuell tun: Mit aller und stetig steigender Kraft dem Irrsinn Tierversuch ein Ende zu bereiten und leidfreie Forschung des 21. Jahrhunderts mit Mini-Organen, Multi-Organ-Chips etc. zu stärken!

An dieser Stelle richten wir nochmals unseren Appell, unsere finanzielle Basis weiterhin durch möglichst regelmäßige Spenden oder – noch besser –Mitgliedsbeiträge zu stärken, denn unsere Arbeit für eine Medizin und Wissenschaft ohne Tierversuche wird (leider) noch länger andauern.

Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung als PDF

9. Gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit Dritten

Unser Verein ist wirtschaftlich und organisatorisch völlig unabhängig. Es bestehen keinerlei Beteiligungen, Abführungsverträge, juristisch personelle Verbundenheiten o.ä. wirtschaftliche oder organisatorische Verknüpfungen zu Dritten, die unsere Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten.

Internationale und nationale Bündnisse und Netzwerke, bei denen unser Verein Mitglied ist oder aktiv mitarbeitet, sind allerdings zahlreich vorhanden und bedeutend für das Erreichen von unseren Zielen.

Unsere Ärztevereinigung ist daher Mitglied und hat den Vorsitz bei der Europäischen Koalition zur Beendigung von Tierversuchen (European Coalition to End Animal Experiments, kurz: ECEAE), einem Zusammenschluss von Europas führende Tierversuchsgegner- und Tierrechtsorganisationen. Wir sind zudem Mitglied bei der Eurogroup For Animals, dem größten Zusammenschluss von Tierschutzorganisationen Europas (dort Experte für das Thema Tierversuche). Aus der Europäischen Bürgerinitiative „Save Cruelty Free Cosmetics – Für ein Europa ohne Tierversuche“, die durch die beiden oben genannten Dachverbände sowie PETA, Cruelty Free Europe und Humane Society International initiert und durchgeführt wurde, ist ein Bündnis der 5 NGOs entstanden, das auf europäischer Ebene in der Gremienarbeit aktiv ist und bei dem wir aktiv unsere Expertise einbringen.

Im Rahmen unseres Osteuropa-Projektes arbeiten wir eng mit InterNICHE, dem Internationalen Netzwerk für humane Ausbildung (International Network for Humane Education) zusammen. InterNICHE ist die weltweit führende Organisation, die sich für die Einführung tierverbrauchsfreier Lehrmethoden in der universitären Ausbildung einsetzt.

Auf Bundesländerebene ist unser Verein Mitglied beim Bayerischen Dachverband BBT, einem 1995 gegründeten Aktionsbündnis verschiedener Gruppen der Tierschutz- und Tierrechtsbewegung in Bayern.

Beim im Rahmen des Tierschutzverbandsklagerechts in Baden-Württemberg sind wir Gründungsmitglied im „Gemeinsamen Büro Tierschutzmitwirkungsrechte Baden-Württemberg e.V.“.

Für unsere Kampagnen schmieden wir regelmäßig Bündnisse, so für die Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ mit Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V. und 12 weiteren namhafte Vereine. Für die Kampagne „ESI Frankfurt schließen - Freiheit für die Affen! Rettet Gandalf" haben wir uns mit SOKO Tierschutz, PeTA,. ARIWA und weiteren Gruppen zusammengeschlossen.

Im juristischen Bereich arbeiten wir eng mit der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. (DJGT) zusammen. Beispielsweise stellen unsere beiden Vereine gemeinsam Strafanzeigen wegen illegaler Tierversuche oder reichen Stellungnahmen bei Behörden ein.

Unser Verein ist zudem Mitglied im Tierschutzbeirat Berlin.

Darüber hinaus sind wir offen, je nach Thema auch Bündnisse mit anderen Organisationen einzugehen. Dies ist ein ständiger Prozess, denn nur im Verbund lassen sich Kräfte und Kompetenzen bündeln, Dinge bewegen und umsetzen.

10. Namen von juristischen Personen, deren jährliche Zahlungen mehr als 10 Prozent des Gesamtjahresbudgets ausmachen

Unser Verein erhält keine regelmäßigen jährlichen Zahlungen in dieser Größenordnung, weder von juristischen noch von natürlichen Personen.

Zurzeit haben wir keine offenen Stellen.